Por Noelia Carrazana

En Bariloche se inauguró recientemente la muestra “Al Viento. Lenguas de los territorios fuego patagónicos y pampeanos”, un proyecto que tiene como eje visibilizar la vitalidad de los pueblos indígenas y sus lenguas. Lejos de una mirada museificada, la exposición se presenta como un proceso vivo y es el resultado de un trabajo colaborativo entre comunidades y la Universidad Nacional de Río Negro, donde es docente la lingüista Marisa Malvestitti, especialista en el mapudungun, lengua mapuche, junto a investigadores y becarios/as de diversas universidades y de CONICET que conformaron el Grupo ALT (Archivos, Lenguas y Territorios).

La muestra, en su carácter itinerante, se presentará en la Ciudad de Buenos Aires del 13 al 31 de octubre, en la planta baja y entrepiso del Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Av. Rivadavia 1841, CABA), con entrada gratuita. La inauguración oficial, prevista para el martes 14 de octubre a las 17 hs.

El germen del proyecto

Malvestitti recuerda que la iniciativa se remonta a 2017, con el inicio del proyecto PICT “Tecnologías de papel”, orientado a trabajar con archivos escritos en lenguas patagónicas documentados entre 1860 y 1950. “Ese fue el germen de la muestra. Desde el principio la pensamos itinerante, que pudiera explicar los procesos de documentación histórica y al mismo tiempo dar cuenta de lo que hoy se hace por el mantenimiento y la revitalización de las lenguas en la región”, explica.

La propuesta se fortaleció cuando el equipo fue seleccionado por la Dirección Nacional de Museos y la Smithsonian Institution (EE.UU.), en una convocatoria que eligió solo cinco proyectos del país para recibir asesoría técnica. En esta instancia la principal referente del equipo fue Sandra Murriello, integrante del CITECDE-UNRN y especialista en comunicación pública de la ciencia. “Ahí aprendimos mucho sobre cómo encarar una exposición pensada para todo público, que mostrara de manera sencilla procesos complejos y pusiera en discusión conceptos como la idea de extinción de las lenguas”, detalla Malvestitti.

Contenidos interactivos

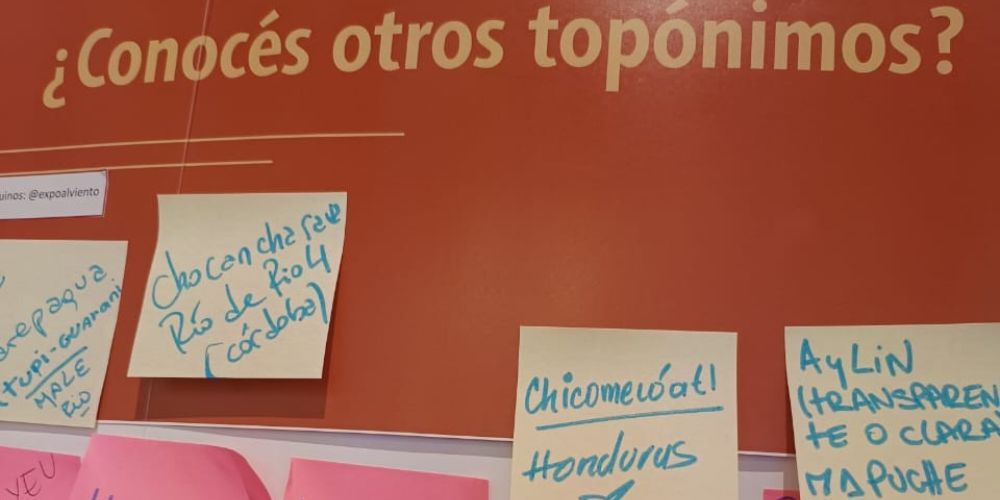

El recorrido ofrece paneles, fotografías, objetos virtuales, videos, audios y materiales digitales accesibles mediante códigos QR. Quien visite la muestra puede escuchar el sonido de un kulxug o un koolo, explorar mapas interactivos o conocer piezas poco difundidas como el “arte rupestre móvil”: hachas talladas cuyos diseños también transmiten mensajes y marcas territoriales.

“El prejuicio siempre fue pensar que los pueblos originarios eran ágrafos, que no tenían sistemas de comunicación. Con la muestra mostramos lo contrario: además de la oralidad, hubo múltiples formas de comunicación, desde la pintura rupestre hasta escritos de integrantes de los pueblos, a lo que se suman las nuevas producciones digitales actuales”, apunta la lingüista.

Un trabajo colectivo y regional

Para el diseño de Al viento, el Grupo ALT reunió a investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro, el Museo de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CENPAT y también contó con colaboraciones de colegas del CiOP-CONICET y de la Universidad de Maule en Chile. “Es un grupo muy amplio y diverso, con especialistas en antropología y archivos, comunicación de la ciencia, etnomusicología y construcción de objetos digitales”, señala Malvestitti.

Además, el proceso de construcción del guión incluyó consultas con equipos y personas que hoy trabajan en revitalización lingüística en diversas localidades patagónicas, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Integra así referencias a “audios, videos, publicaciones, tapas de libros o materiales realizados por estos equipos y muchas veces compartidos en redes sociales. La idea es que la muestra también sea una ventana hacia esos espacios digitales donde también circulan hoy las lenguas”, subraya.

Lenguas, territorios y derechos

La Patagonia y la Pampa son los espacios históricos de expresión en diversas lenguas: mapuzungun, gününa yajüch, aonekko ‘a’ien, selk’nam, kawésqar, yagan, querandí, entre otras. Muchas veces se las consideró extinguidas, pero el último censo, la fuerza del movimiento indígena incorporó la pregunta sobre diversidad lingüística. Aunque el censo tiene subregistros importantes, la organización Tejido de Profesionales Indígenas considera que es una línea de base para la planificación de presupuestos estatales que contribuyan a reposicionar las lenguas minorizadas por el castellano.

“Las lenguas no se pierden porque sí: hubo condiciones sociopolíticas que generaron su desplazamiento —prohibiciones, migraciones forzadas, pérdida de territorios—. Hoy hablamos de derechos lingüísticos de tercera generación, porque están íntimamente vinculados al derecho a vivir en un territorio y desarrollar en él prácticas sociales, espirituales y culturales”, sostiene Malvestitti.

Desde esta perspectiva, los procesos de revitalización lingüística se entrelazan con las luchas territoriales. “Cuando una comunidad recupera territorio, también busca recuperar la lengua, porque es la que le permite sostener las prácticas espirituales y sociales que quiere ejercer allí”, explica.

Jóvenes, escuelas y nuevas tecnologías

La exposición está dirigida al público con interés en saber más sobre estos temas y se orienta también especialmente al ámbito educativo. “En general, en las escuelas se sabe poco sobre las lenguas que se hablaron y se hablan en la Patagonia. Nos interesa que niños, niñas y jóvenes puedan acercarse a este conocimiento y ver que no se trata de un pasado lejano, sino de procesos actuales”, dice la investigadora.

En este punto, las nuevas tecnologías cumplen un papel clave. Códigos QR, mapas digitales y recursos audiovisuales permiten que las y los visitantes interactúen de manera atractiva con los contenidos. Para Malvestitti, también son herramientas valiosas en la revitalización lingüística: “Uno va leyendo consignas, aprendiendo palabras, escuchando audios y esas pequeñas incorporaciones van ampliando el repertorio lingüístico”. Además el equipo ha realizado en conjunto con estudiantes de las carreras de Letras de la UNRN una guía didáctica con actividades y lecturas que docentes de nivel medio y superior pueden trabajar contenidos en el aula.

Todos los contenidos son de acceso libre en los enlaces https://www.archivosfuegopatagonicos.cenpat-conicet.gob.ar/exposicion-al-viento/ e https://www.iidypca.ar/comunicaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciencia

Un mensaje vivo

La muestra busca, en definitiva, desarmar la idea de lenguas muertas y pueblos desaparecidos. “Las lenguas están vivas, los pueblos también. Y aun cuando se trate de recuperantes, personas que conocen algunas palabras o expresiones, también son hablantes. El valor está en todo lo que se hace por sostenerlas y recrearlas en la vida cotidiana”, afirma Malvestitti.

“Al Viento” se presenta como un proyecto de comunicación pública de la ciencia que abre el juego a la participación de múltiples actores. Y al mismo tiempo, como una forma de interpelar el relato histórico oficial, que durante décadas intentó borrar la existencia de los pueblos indígenas en la Argentina y con ello, la vigencia de su propia palabra. En la semana del 11 de octubre, la muestra llegará a Ciudad de Buenos Aires, para seguir circulando y multiplicando su mensaje.