Caza de brujas Siglo XXI: Religiosidad y salud mapuches y persecución estatal

Por Nahuel Croza Canal Abierto- Hasta 1994, según la Constitución, el Congreso debía promover la conversión de “los indios” al catolicismo. El rol clave de la Iglesia, y en particular de los Salesianos, en la “Campaña al Desierto” y en la persecución a las autoridades espirituales o “machis”. Hasta 1994, la Constitución Nacional establecía que le correspondía al Congreso Nacional “proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo” (artículo 67 inciso 15). Hace sólo 31 años, la Convención Constituyente de Santa Fe reconoció en la nueva Carta Magna la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y les garantizó a estas naciones preexistentes al Estado una serie de derechos identitarios y territoriales, establecidos en el artículo 75 inciso 17 del texto reformado y en los artículos 17 y 18 del Código Civil y Comercial que, a regañadientes y en contadas ocasiones, las distintas instancias gubernamentales respetan. En cumplimiento del mandato constitucional de 1853, la Iglesia junto al ejército genocida del general Julio Roca supo ser herramienta de dominación cultural y política, como avanzada y retaguardia de la denominada Campaña del Desierto, que se extendió entre 1878 y 1885, durante la cual se produjo la ocupación militar de la Patagonia y el genocidio, y continuó tras la matanza. En el proceso de incorporación forzada de los sobrevivientes, la evangelización fue un mecanismo para la “conversión de los infieles” en miembros de las iglesias y de adaptación a los usos y costumbres de la sociedad “blanca” y europea dominante; también de hacerse de mano de obra semiesclava y temerosa de Dios y del Estado. Un rol principal de esta tarea “evangelizadora” fue la persecución de las y los machis, mujeres y hombres que ejercian la medicina. Las personas machi curan las dolencias físicas y espirituales, guían ceremonias y ocupan un lugar central en la unidad de la vida comunitaria mapuche. La prohibición del Estado para la medicina mapuche era doble: se prohibió el sanar de machi y a la vez acudir a ellas y ellos para ser atendidos y por consejo. Quiénes son las y los machis “Las y los machis son las personas que atienden la salud del pueblo mapuche y que entienden el vínculo espiritual que tiene el pueblo mapuche con los Ngen mapu -los espíritus protectores del territorio-. Tienen una doble función, por un lado, sanar a partir del entendimiento de cómo se enfermó el espíritu y entender la causa de cómo entró esa enfermedad en el cuerpo físico, emocional o mental de las personas. Al mismo tiempo, en ese diagnóstico libran la batalla contra esa transgresión, ese mal, esa entidad que entró como enfermedad en el cuerpo de la persona”, explica en diálogo con Canal Abierto Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga mapuche, parte de la comunidad Epu Lafken de Los Toldos en provincia de Buenos Aires quien se especializó en el estudio del lawehtuwün (medicina mapuche) y salud de los pueblos originarios en vínculo con las políticas de salud. El rol primario de las machi fue medicinar, pero cuando viene el tiempo del awkan, autodefensa territorial mapuche, ante la invasión del ejército de Roca, “como las y los machis tienen la posibilidad de ver y de conversar con el mundo espiritual, se adelantaban a ver cómo era la batalla y trabajaban en complementariedad con los toquis, los jefes de la defensa territorial, los lonkos guerreros, para planear la defensa territorial”, refiere Azpiroz. En ese tiempo, sobre todo las mujeres machis, asumieron otra función además de la medicinal, la de construir una estrategia de defensa territorial con quien tenía que desplegarla. Persecución y genocidio Durante la “Campaña del Desierto” y en las décadas siguientes, se llevó adelante una persecución especial sobre los y las machis. “Por dos razones. Por un lado, porque competían en la línea espiritual con los sacerdotes católicos. Y, por otro, para desarticular la cohesión grupal del pueblo mapuche descalificaron el conocimiento de los y las machis”, argumenta la politóloga. La congregación religiosa Salesiana que conducía Juan Bosco -conocido como Don Bosco, canonizado en 1934- envió desde Italia, en 1875, una misión de sacerdotes con el expreso mandato de evangelizar la Patagonia. Durante el gobierno de Roca, el Estado Argentino rompió relaciones con el Vaticano, por lo que a los misioneros les costó en un primer momento acceder al territorio y recién pudieron hacerlo en 1880. Si bien los sacerdotes eran críticos del objetivo genocida de la campaña militar, sólo consiguieron entrar al territorio de la mano del ejército que eliminaba a sus posibles fieles. “Para los misioneros de Don Bosco, en 10 años los indígenas sureños podían ser plenamente civilizados, transformándose en ‘argentinos católicos’. Para esto era necesario el financiamiento del gobierno nacional y para lograr dicho objetivo, elevan al presidente Avellaneda una petición. El inspector Salesiano Boddrato es el encargado de realizarla. En el pliego del acuerdo propuesto se establece: “‘10. Que el traslado de los misioneros de Europa hasta la colonia corriera por cuenta del gobierno. 11. Que por cinco años el gobierno subvencionará a los misioneros con una suma de mil pesos mensuales por cada reducción, para sus gastos indispensables’. Lógicamente la petición fue aprobada”, narra María Andrea Nicoletti en su texto Indígenas y Misioneros en la Patagonia. Los salesianos, especialmente Doménico Melanesio, se dieron la tarea de aprender el mapuzungun para poder evangelizar a las comunidades originarias en su lengua y comunicarse con los sobrevivientes. La congregación publicó misales y manuales en el idioma indígena. “Utilizaron una herramienta, un confesionario, un manual para confesar a la gente. Los curas aprendieron el mapuzungun para identificar en las confesiones que escuchaban de la gente mapuche, quiénes eran los y las machis”, explica Verónica. “Utilizaron la confesión como una herramienta de espionaje”. “Durante la campaña se trató de identificar a los y las machis y como se escondían y sabían esconderse muy bien, se valieron de la confesión religiosa para identificar dónde estaban escondidos y cómo se escondían”. Se puede establecer un paralelismo, nada forzado, con la participación de sacerdotes en la represión genocida de la última dictadura cívico militar. Es el caso

NUNCA MÁS REPRESIÓN AL PUEBLO QOM EN EL CHACO

Desde el Tejido de Profesionales Indígenas, expresamos nuestro enérgico repudio a la represión sufrida por las comunidades qom en Villa Río Bermejito, provincia del Chaco, el martes 14 de octubre, por orden del gobierno de Leandro Zdero y ejecutada por fuerzas provinciales. Esta represión tiene una causa estructural: el despojo territorial y, como consecuencia, el empobrecimiento del pueblo qom, que ha sido históricamente arrinconado en las periferias de las ciudades. La violencia institucional, el abandono estatal y el avance extractivista configuran una política sistemática de despojo que persiste como continuidad colonial tras 533 años, justo en la semana en que se conmemora el saqueo y genocidio de los pueblos originarios en todo el continente. El Comité contra la Tortura confirmó que la policía chaqueña disparó de la cintura hacia arriba contra manifestantes desarmados, dejando más de 20 heridos, repitiendo prácticas represivas que generan lesiones de por vida en lxs manifestantes. Este hecho no es aislado: lo vimos en Jujuy con el III Malón de la Paz, y lo seguimos viendo en las manifestaciones políticas en las grandes ciudades del país. Recordamos que el derecho a la protesta es un derecho humano garantizado por el Estado de derecho. Llamamos a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos a construir espacios de visibilidad y defensa de los derechos específicos de los pueblos indígenas, para garantizar la reproducción de nuestros modos de vida, el respeto a la autonomía y el reconocimiento pleno de nuestros territorios. TEJIDO DE PROFESIONALES INDÍGENASChaco, 16 de octubre de 2025

Acerca de la insistencia en la celebración de la raza

Por Diana Lenton En los últimos días nos enteramos de que el gobierno de Javier Milei resolvió desempolvar el nombre de “Día de la Raza” para anunciar las actividades y publicaciones oficiales referentes al Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Esta conmemoración, sin embargo, está así definida desde 2007, y establecida en el Decreto 1584/10, que sigue vigente. La manía gubernamental de ignorar la ley y los consensos previos desconoce su continuidad en las celebraciones escolares y en la mayor parte del discurso público. Desde hace décadas, el 12 de octubre, aniversario del avistaje de la costa de Guanahani por un marinero sevillano, es uno de los feriados más controvertidos del calendario escolar y laboral. Símbolo de una persistente colonización cultural, su nombre y su sentido fueron modificándose al paso de los debates sobre el rol histórico y presente de diferentes sectores que componen la nacionalidad. Le debemos al presidente Hipólito Yrigoyen la disposición de la celebración oficial del Descubrimiento de América, mediante el decreto 7112/1917 que dispone la instauración del 12 de octubre entre los días festivos. En los considerandos, el texto del decreto reconoce la influencia en su inspiración de la Asociación Patriótica Española, una organización local, y abunda en enunciados de exagerada exaltación de lo que define como “el acontecimiento de más trascendencia que haya realizado la humanidad a través de los tiempos”, que “no quedó circunscripta al prodigio del descubrimiento, sino que la consolidó con la conquista, empresa ésta tan ardua y ciclópea que no tiene términos posibles de comparación en los anales de todos los pueblos”. La valoración desmedida de los hechos, lejos de intentar una comprensión históricamente fundada, busca la totalidad de la causa en una supuesta excepcionalidad hispana: “el valor de sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales” y también “la levadura de su sangre y la armonía de su lengua” junto con “el genio de Colón”. Concluye afirmando la decisión de “afirmar y mantener” esta “herencia inmortal” … pero no menciona el término “raza”. Sin embargo, el feriado quedó identificado, poco después, y a medida que crecían en el país las posiciones políticas más conservadoras, con el “Día de la Raza”. De hecho, para la ocasión se estrenó un “Himno a la Raza” que fue parte de los actos en el Teatro Colón. En España se había comenzado a celebrar la “Fiesta de la Raza” desde 1914, que en 1918 se convirtió en “Fiesta Nacional de España”. Los fundamentos de las decisiones tomadas en España reconocieron la influencia argentina en una primera celebración realizada en 1915 en la Casa Argentina en Málaga, en la recuperación del concepto de Hispanidad en un artículo de Miguel de Unamuno en 1910 en el diario porteño La Razón, y en el decreto de Yrigoyen de 1917. A partir de 1958 se convierte en “Día de la Hispanidad”. Otros países hispanoamericanos habían precedido o se unieron luego con iniciativas similares; en Montevideo, en la década de 1930 se creó la bandera de la Raza, que contenía tres cruces similares a las que portaban las carabelas, sobre un sol naciente. Esta bandera fue adoptada en algunos países; en México llegó a ser jurada en las escuelas. La recuperación nostálgica de un “alma hispana” despojada de toda negatividad había comenzado algunos años antes -después de más de medio siglo de identificación de lo hispano con el atraso, y de búsqueda de acercamiento cultural, institucional y biopolítico a los países del norte europeo-, por el rechazo a la injerencia brutal de los Estados Unidos de América, más que a la británica, en el desarrollo de las jóvenes repúblicas. En marzo de 1900, por un decreto del presidente Julio A. Roca, se recortaron del Himno argentino las estrofas más elocuentes, para evitar la “ofensa [a] millares de españoles que comparten nuestra existencia”. En medio del proceso de acercamiento a España sobrevinieron los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, en los que las celebraciones oficiales redundaron en la celebración de la Conquista, dado que el foco estaba puesto, en realidad, en la promoción de la nación como ejemplo de civilización cristiana y como destino europeo. Los festejos del IV Centenario del “Descubrimiento” fueron en las ex-colonias -incluyendo a los EE.UU.- tanto o más fastuosas que en la península, y también en ellos se amalgamó el relato sobre la empresa imperial con la celebración del nuevo orden establecido tras la segunda revolución industrial. Por otra parte, a medida que avanzaba el nuevo siglo se dedicó más espacio a la teoría de la “leyenda negra”, una muestra magistral de negación histórica y de manipulación política, que desde la publicación en Madrid del libro de Julián Juderías “La leyenda negra y la verdad histórica: contribución al estudio del concepto de España en Europa, de las causas de este concepto y de la tolerancia religiosa y política en los países civilizados” en 1914, sigue prestando argumentos al negacionismo y a la victimización de los herederos de los invasores, y es recuperado acríticamente por variados pensamientos políticos aun en la actualidad. Toda esta inflamación hispanista atravesó el discurso de los sectores más conservadores y también otros más populares, y contradictoriamente se justificó desde posturas nacionalistas como resistencia al avance anglosajón y especialmente norteamericano. En efecto, las argumentaciones no presentan una oposición de lo hispano contra lo indígena; las referencias a la “raza hispana” no la oponen a los pueblos americanos sino a un conglomerado que integran lo anglosajón, pero también lo extranjero en general y lo “cosmopolita” representado en la cultura urbana. El hispanismo en Argentina es siempre conservador y excluyente, porque elige los símbolos de lo más reaccionario del feudalismo y/o la monarquía española, aun cuando sea desde un discurso nacionalista que se diga popular. No recupera las expresiones de las Cortes liberales ni de los antifascistas, ni mucho menos, las luchas de los trabajadores inmigrantes españoles y su aporte a la expansión de derechos en nuestro país. De hecho,

Donde el juego siembre memoria: primer campeonato de palín en los Toldos

El lunes 13 de octubre de 2025 se realizará el primer Campeonato de Palin en Los Toldos, ciudad de la provincia de Buenos Aires con las escuelas rurales y urbanas de nivel primario donde está situada la Comunidad Mapuche Epu Lafken, la Casa Azul en el campo. En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, esta jornada se propone desde la educación autónoma mapuche como un espacio para revitalizar prácticas culturales y deportivas que afirman la identidad mapuche en las y los niños que transitan las escuelas de gestión estatal y privada. ¿De dónde viene el nombre Palin? La palabra Pali en mapuzungun, es el nombre que se le da a la bola/bocha que se arma manualmente de un nudo de un árbol. Para jugar al PALIN se necesita un wiño (rama de madera dura con curvatura), para ver el modo de construirlo puede consultar a las redes de la Comunidad Epu Lafken https://www.instagram.com/p/DPO7iyxEW1A El palín es un juego ancestral del pueblo mapuche, símbolo de encuentro, destreza y comunidad. No establece distinciones de género ni diversidad: tanto mujeres como varones pueden ser palife (jugadores). Si bien durante mucho tiempo la influencia de la Iglesia católica limitó la participación femenina, hoy esa presencia se recupera con fuerza, revalorizando el sentido colectivo e inclusivo de esta práctica ancestral. El Senado de la Provincia de Buenos Aires, ha presentado un proyecto de Declaración de Interés Legislativo (F784, 25-26) de dicho juego en vistas a incorporarlo dentro de los programas educativos y de Juegos Bonaerenses. Contacto de prensa: 2355- 479940 Email: comunidadepulafken@gmail.com

Julia Chuñil Yem tu espirítu es inmortal

Comunicado de la familia Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatoria y el apoyo de muchos, damos a conocer la noticia después de una larga investigación donde se descubre que el principal sospechoso que hostigaba, le ofrecía dinero, etc., se hace el descubrimiento de un audio llamada. Julia Chuñil. “La quemaron”: Juan Carlos Morstadt reveló en llamada el destino de Julia Chuñil En el punto de prensa realizado hoy lunes 30/9 por parte de las abogadas, organizaciones de DDHH (Comité de ética contra la tortura y Amnistía Internacional) y la presencia de Pablo, hijo y vocero de la familia, se anunció una prueba que remece la investigación por la desaparición de Julia Chuñil. Se expuso que el principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”. Esta impactante revelación, hecha a casi 11 meses de su desaparición, contrasta con lo que acusan es un montaje de la Fiscalía para inculpar a los propios hijos de la víctima, mientras se ignora la evidencia contra Morstadt, dueño del predio. Pedimos mucho respeto y apoyo hacia la familia, en estos momentos tan difíciles, asimilando de no poder verla con vida, damos agradecimiento de todos por el apoyo que nos brindaron donde nos dieron fuerzas para seguir en su búsqueda. A casi un año de su desaparición, esperamos que se siga la investigación y que esta persona sea investigada y nos entregue a Julia Chuñil Catricura. Hacemos un llamado a convocatoria para manifestar y exigir que esta persona diga dónde está. Es difícil contener las lágrimas; como familia los mantendremos firmes para esperar a Julia, darle un descanso como se debe y prontamente que se haga justicia, que esta persona pague por el dolor que le causó a la familia después de meses de tristeza, angustia, los intentos de montaje hacia sus propios hijos y el asesinato de sus animales que eran parte de ella. Julia Chuñil Catricura quedaras marcada en la historia como la gran mujer valiente que lucho por sus derechos y siempre orgullosa de tus raíces mapuche, nuestro símbolo de lucha y resistencia

Premio poesía indígena en Argentina

Busca impulsar y visibilizar la producción poética de escritoras y escritores pertenecientes a pueblos y nacionalidades originarias del territorio argentino y sus regiones transfronterizas. De ese modo se propone crear un espacio de reconocimiento de la diversidad de tradiciones plurilingües y pluriculturales, y promover los imaginarios y las memorias poéticas de los diferentes territorios del país, de sur a norte y de norte a sur, del Gran Chaco a la cordillera y de la cordillera al mar o las ciudades, en su diversidad identitaria y lingüística. En los últimos veinte años asistimos a un importante movimiento de poetas y creadores indígenas que se ha ido consolidando en la última década como uno de los hechos culturales más relevantes del continente americano. En Argentina, la inclusión en el campo literario de las voces que se reconocen parte o pertenecen a naciones y pueblos originarios se ha minorizado o se ha venido postergando. Este Premio busca tender un puente en esta vacancia. Completar el formulario en: https://n9.cl/mbqjm

Premio poesía indígena en Argentina

Busca impulsar y visibilizar la producción poética de escritoras y escritores pertenecientes a pueblos y nacionalidades originarias del territorio argentino y sus regiones transfronterizas. De ese modo se propone crear un espacio de reconocimiento de la diversidad de tradiciones plurilingües y pluriculturales, y promover los imaginarios y las memorias poéticas de los diferentes territorios del país, de sur a norte y de norte a sur, del Gran Chaco a la cordillera y de la cordillera al mar o las ciudades, en su diversidad identitaria y lingüística. En los últimos veinte años asistimos a un importante movimiento de poetas y creadores indígenas que se ha ido consolidando en la última década como uno de los hechos culturales más relevantes del continente americano. En Argentina, la inclusión en el campo literario de las voces que se reconocen parte o pertenecen a naciones y pueblos originarios se ha minorizado o se ha venido postergando. Este Premio busca tender un puente en esta vacancia. Completar el formulario en:

‘Al Viento’: una muestra de lenguas de los pueblos del centro y del sur

Por Noelia Carrazana En Bariloche se inauguró recientemente la muestra “Al Viento. Lenguas de los territorios fuego patagónicos y pampeanos”, un proyecto que tiene como eje visibilizar la vitalidad de los pueblos indígenas y sus lenguas. Lejos de una mirada museificada, la exposición se presenta como un proceso vivo y es el resultado de un trabajo colaborativo entre comunidades y la Universidad Nacional de Río Negro, donde es docente la lingüista Marisa Malvestitti, especialista en el mapudungun, lengua mapuche, junto a investigadores y becarios/as de diversas universidades y de CONICET que conformaron el Grupo ALT (Archivos, Lenguas y Territorios). La muestra, en su carácter itinerante, se presentará en la Ciudad de Buenos Aires del 13 al 31 de octubre, en la planta baja y entrepiso del Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Av. Rivadavia 1841, CABA), con entrada gratuita. La inauguración oficial, prevista para el martes 14 de octubre a las 17 hs. El germen del proyecto Malvestitti recuerda que la iniciativa se remonta a 2017, con el inicio del proyecto PICT “Tecnologías de papel”, orientado a trabajar con archivos escritos en lenguas patagónicas documentados entre 1860 y 1950. “Ese fue el germen de la muestra. Desde el principio la pensamos itinerante, que pudiera explicar los procesos de documentación histórica y al mismo tiempo dar cuenta de lo que hoy se hace por el mantenimiento y la revitalización de las lenguas en la región”, explica. La propuesta se fortaleció cuando el equipo fue seleccionado por la Dirección Nacional de Museos y la Smithsonian Institution (EE.UU.), en una convocatoria que eligió solo cinco proyectos del país para recibir asesoría técnica. En esta instancia la principal referente del equipo fue Sandra Murriello, integrante del CITECDE-UNRN y especialista en comunicación pública de la ciencia. “Ahí aprendimos mucho sobre cómo encarar una exposición pensada para todo público, que mostrara de manera sencilla procesos complejos y pusiera en discusión conceptos como la idea de extinción de las lenguas”, detalla Malvestitti. Contenidos interactivos El recorrido ofrece paneles, fotografías, objetos virtuales, videos, audios y materiales digitales accesibles mediante códigos QR. Quien visite la muestra puede escuchar el sonido de un kulxug o un koolo, explorar mapas interactivos o conocer piezas poco difundidas como el “arte rupestre móvil”: hachas talladas cuyos diseños también transmiten mensajes y marcas territoriales. “El prejuicio siempre fue pensar que los pueblos originarios eran ágrafos, que no tenían sistemas de comunicación. Con la muestra mostramos lo contrario: además de la oralidad, hubo múltiples formas de comunicación, desde la pintura rupestre hasta escritos de integrantes de los pueblos, a lo que se suman las nuevas producciones digitales actuales”, apunta la lingüista. Un trabajo colectivo y regional Para el diseño de Al viento, el Grupo ALT reunió a investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro, el Museo de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CENPAT y también contó con colaboraciones de colegas del CiOP-CONICET y de la Universidad de Maule en Chile. “Es un grupo muy amplio y diverso, con especialistas en antropología y archivos, comunicación de la ciencia, etnomusicología y construcción de objetos digitales”, señala Malvestitti. Además, el proceso de construcción del guión incluyó consultas con equipos y personas que hoy trabajan en revitalización lingüística en diversas localidades patagónicas, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Integra así referencias a “audios, videos, publicaciones, tapas de libros o materiales realizados por estos equipos y muchas veces compartidos en redes sociales. La idea es que la muestra también sea una ventana hacia esos espacios digitales donde también circulan hoy las lenguas”, subraya. Lenguas, territorios y derechos La Patagonia y la Pampa son los espacios históricos de expresión en diversas lenguas: mapuzungun, gününa yajüch, aonekko ‘a’ien, selk’nam, kawésqar, yagan, querandí, entre otras. Muchas veces se las consideró extinguidas, pero el último censo, la fuerza del movimiento indígena incorporó la pregunta sobre diversidad lingüística. Aunque el censo tiene subregistros importantes, la organización Tejido de Profesionales Indígenas considera que es una línea de base para la planificación de presupuestos estatales que contribuyan a reposicionar las lenguas minorizadas por el castellano. “Las lenguas no se pierden porque sí: hubo condiciones sociopolíticas que generaron su desplazamiento —prohibiciones, migraciones forzadas, pérdida de territorios—. Hoy hablamos de derechos lingüísticos de tercera generación, porque están íntimamente vinculados al derecho a vivir en un territorio y desarrollar en él prácticas sociales, espirituales y culturales”, sostiene Malvestitti. Desde esta perspectiva, los procesos de revitalización lingüística se entrelazan con las luchas territoriales. “Cuando una comunidad recupera territorio, también busca recuperar la lengua, porque es la que le permite sostener las prácticas espirituales y sociales que quiere ejercer allí”, explica. Jóvenes, escuelas y nuevas tecnologías La exposición está dirigida al público con interés en saber más sobre estos temas y se orienta también especialmente al ámbito educativo. “En general, en las escuelas se sabe poco sobre las lenguas que se hablaron y se hablan en la Patagonia. Nos interesa que niños, niñas y jóvenes puedan acercarse a este conocimiento y ver que no se trata de un pasado lejano, sino de procesos actuales”, dice la investigadora. En este punto, las nuevas tecnologías cumplen un papel clave. Códigos QR, mapas digitales y recursos audiovisuales permiten que las y los visitantes interactúen de manera atractiva con los contenidos. Para Malvestitti, también son herramientas valiosas en la revitalización lingüística: “Uno va leyendo consignas, aprendiendo palabras, escuchando audios y esas pequeñas incorporaciones van ampliando el repertorio lingüístico”. Además el equipo ha realizado en conjunto con estudiantes de las carreras de Letras de la UNRN una guía didáctica con actividades y lecturas que docentes de nivel medio y superior pueden trabajar contenidos en el aula. Todos los contenidos son de acceso libre en los enlaces https://www.archivosfuegopatagonicos.cenpat-conicet.gob.ar/exposicion-al-viento/ e https://www.iidypca.ar/comunicaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciencia Un mensaje vivo La muestra busca, en definitiva, desarmar la idea de lenguas muertas y pueblos desaparecidos. “Las lenguas están vivas, los pueblos también. Y aun cuando se

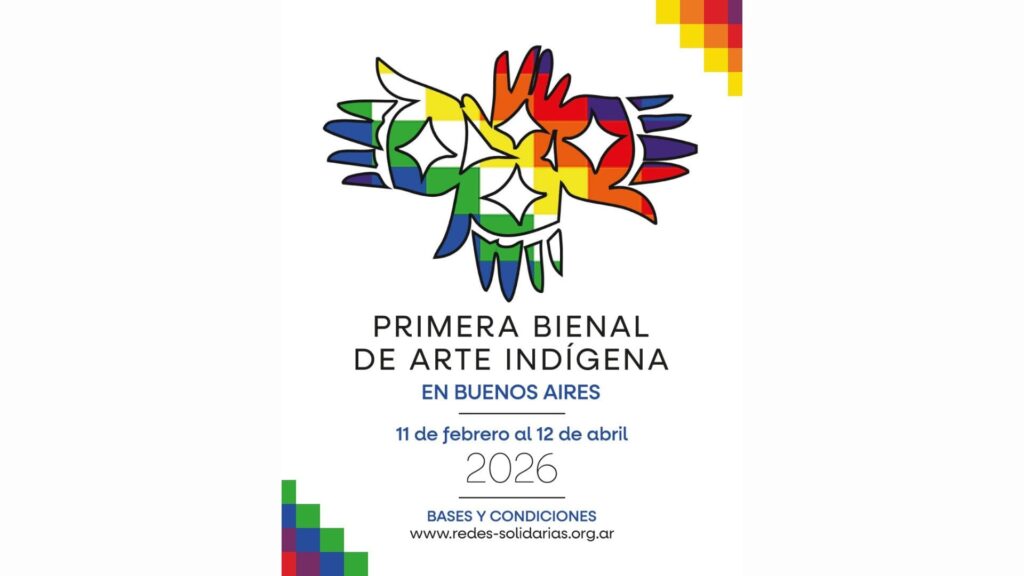

¡Convocatoria abierta! Anotate en la Primera Bienal de Arte Indígena en Buenos Aires

Con el objetivo de visibilizar, celebrar y honrar las expresiones artísticas de los pueblos originarios, llega la Primera Bienal de Arte Indígena a la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa convoca a artistas indígenas de Argentina y del extranjero a presentar sus obras y compartir su visión del mundo a través del arte contemporáneo con raíces ancestrales.

Seminario Web: Desafíos y oportunidades para las poblaciones Afrodescendientes e Indígenas en América Latina

El próximo 14 de agosto de 2025, a las 18h (hora de Colombia), se llevará a cabo un seminario web organizado por la Red de Demografía de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de ALAP (RED PIAFAL), con el objetivo de reflexionar colectivamente sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las poblaciones indígenas y afrodescendientes en América Latina. En esta edición, el seminario contará con la participación de dos jóvenes investigadores que presentarán estudios en clave territorial y educativa: Para participar del seminario, es necesario inscribirse a través del enlace disponible en la biografía del perfil oficial de RED PIAFAL.